今回は新築戸建ての「セカンド・オピニオン」、つまり「2度目の内覧会」についてのお話です

・・・ 今回、内覧会の同行サービスを申し込みたいのですが、実は、これは2回目の内覧会です。(以下略)(原文メール、太字化N研)

これは、私たちN研(中尾建築研究室)にいただいた、新築内覧会同行のご希望に書き添えられていたコメントの一部です。

以前、このコラムで「セカンド・オピニオンとしてのインスペクション」として、既存(中古)マンションの「第二の住宅診断」をご紹介したことがありますが、今回は新築戸建て住宅の「2度目の内覧会」。

目次

はじめに:「1度目の内覧会」を終えて、お客様の心残り・・・のようなもの

あっという間の内覧会当日、その後の心残りやお悩み

一般に、いわゆる「内覧会のご案内」のお知らせが届き、あっという間に内覧会当日を迎えます。

当日、促されるままに真新しい住宅に入り、担当から晴れやかにいろいろと説明を受け、それが済むと、ではご自由にご覧ください、となります。

そして、何かお気づきの点がございましたら・・・と進んで、そこで気付いた箇所の是正確認の予定を決めて、書面にサインして、取り扱い説明の資料(最近はデータが増えていますが)などをもらって、会は無事おひらきに・・・

はじめての「内覧会」、あっという間に時間が過ぎてしまいます。ご自分たちだけで対応された場合、何か「心残り」のようなものがあるのは仕方ないことかも知れません。(写真はイメージ)

その確認会を経て、引き渡しの日を迎えるわけですが、しかし、この依頼者様の場合、その直前でいったん立ち止まって、悩んだあげく、ご相談も含めてお申し込みいただいたのが、冒頭のコメントでした。

それに続いて、

1回目の内覧会はすでに終わりました。その時の都合で、一部後日になりました。(原文メール、太字化N研)

そして、後日の是正確認会の前に、一部残った箇所を見ることになったそうです。

その時に、住宅診断(インスペクション)事務所に同行してもらって、改めて診断してもらいたい、というのがお申し込みの動機でした。

(内覧会主催者)には、プロの方に同行いただいて良いか、確認中です。実は、少し難色を示されているのが本当のところです。(原文メール、カッコ内は原文では主催者名)

・・・承知しました。とりあえず、仮予約ということしましょう。(以下略)(原文N研からの返信メール)

と言うことで、内覧会主催者側の了解待ちとなりました。

仮予約のあとで

大変申し訳ないのですが、今回はキャンセルでお願いします。(内覧会主催者)に、指摘の修繕対応は引き渡し後でも構わないので、インスペクションを入れたいと申し入れたのですが、引き渡し前に修繕は終わらせたいので、時間的に難しいとのことです。引き渡し前のインスペクションは断念したいと思います。(原文メール、カッコ内は原文では主催者名、太字化N研)

と言うことで、いったんキャンセルになりかけました。

申し訳ありませんが、今回はキャンセルで・・・いったん中止となりかけたセカンド・オピニオンでしたが、実は中止になりませんでした

・・・引き渡し後(中略)、住んでみて気になる点も整理した上で、お願いしようかと思っております。どうでしょうか。アドバイスお願い致します。(原文メール、カッコ内は原文では主催者名、太字化はN研)

事情がそうであれば、キャンセルは仕方ないと思いましたが、依頼者様が言われるような、いったん住み始めてからの不具合の処置というのは、現実的にはなかなか厄介ではないかと思います。

もちろん、雨漏りのような重大な不具合であれば、先方も対応せざるを得ないでしょうけれど、引き渡し後の責任区分が微妙なものは、どこまで対応してくれるか何とも言えないのではないでしょうか。

引き渡し前に指摘の修繕対応は終わらせたい・・・という先方の意向は、そうした責任区分をはっきりさせておきたいという趣旨かもしれません。

2度目の内覧会~セカンド・オピニオンへ

こうしたやりとりを経て、依頼者様は、再度先方と粘り強く交渉されて、その結果ついに、引き渡し前にインスペクションを行うことの了解を取り付けられました。

依頼者様の粘り勝ちなのか、先方の好意的な姿勢なのか、あるいは、参考意見としての「アドバイス」が効いたのか、いずれにせよ、「2度目の内覧会」を迎えることになりました。

依頼者様のねばり勝ちで、インスペクターも同行して「2度目の内覧会」を行うことになりました(写真はイメージ)

「2度目の内覧会」にて

2度目の内覧会、セカンド・オピニオンに際して

・・・クロスなどの内装のキズや汚れはあまり気にしていません。それよりも、構造体や断熱について、天井裏や床下の状態から指摘していただければと思います。(原文メール)

事前のメールのやりとりを通じて、この依頼者様は、私たちN研(中尾建築研究室)の「見えないところを診る」という姿勢をお分かりいただいている、と感じました。

こうして、2度目の内覧会当日を迎えました。先方売手側は施工会社の責任者の方が立ち会われました。

新築戸建ての内覧会では、マンションの場合のように、先方の立会い者が記録を取るというケースは少ないようですが、この住宅ではその施工責任者の方が図面と記録用紙を用意されいて、こちらの指摘箇所を記録されました。

内覧会で、指摘箇所を施工側の人が直接確認して記録するというのは、記録用紙を営業担当者などが受け取って後日施工担当が現場で確認するようなスタイルより、ずっと間違いが少ないでしょう。

当日、早めに到着したので、外回りをぐるりと診ていると、その担当の方が来られたので、挨拶。1回目の是正箇所について、その方が給湯器下のカバーを外して説明されているところに、依頼者様が到着。

まずは玄関へ

まずは玄関まわりから(写真はイメージ)

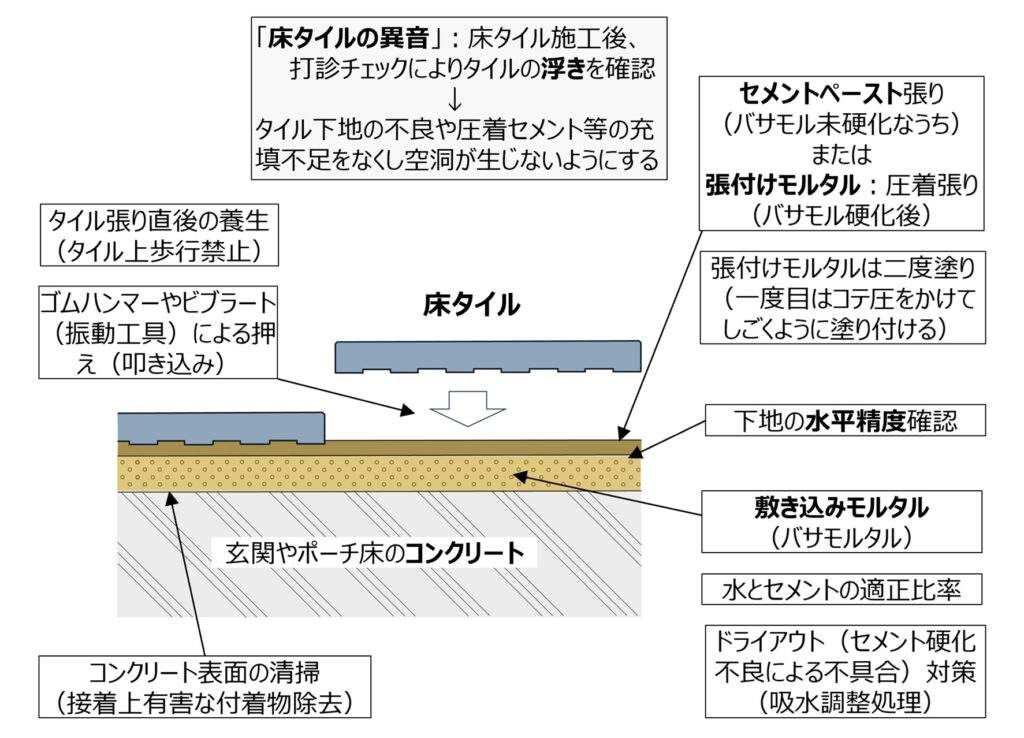

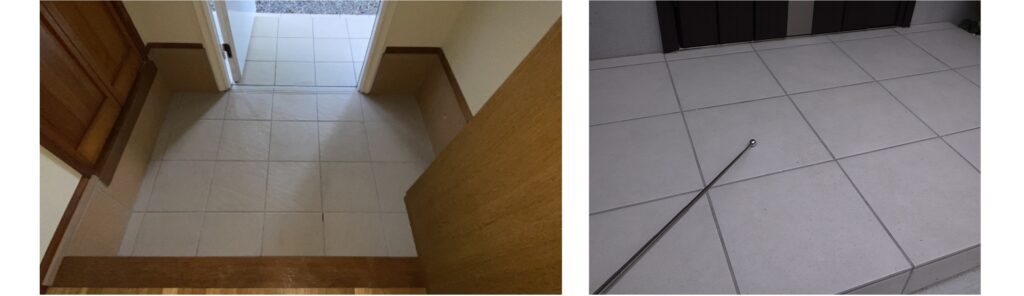

ということで、まずは玄関まわりから。いつものように、床タイルの打音検査を行います。

結果は、「異音なし」でした。いいですね。

以前のコラム「『異音あり』・・・ 悩ましい、玄関床タイルの「浮き」について」では、打音検査時の異音について、タイル裏には「施工上どうしても空気が入り込むことがある」との理由で、是正どころか、異音の程度について現地確認もしなかった例をご紹介しました。

検査後、営業とおぼしき若手が、指摘用紙を受け取りに来て、その後確認もせずに、「施工的にこうしたものです」などと言って済ましてしまうのは、いかがなものでしょうか。

そうした現場に比べると、ここは玄関内外床とも異音はありませんでした。

以前の現場のような、「施工上、空気は入るもの」なのでしょうか?タイル業者との事前の確認、工事中の確認、受取り前の確認、そうした管理が行われたのでしょうか。

床タイルの異音を防ぐために:関係者なら初歩的な内容、それを現場で管理できているか、ではないでしょうか

異音がなければすべて良し、などとは言いませんが、異音がないことは検収の条件のひとつではないでしょうか。

玄関の床タイル、打音検査で「異音なし」と判定されれば良いのですが、「異音あり」と指摘されても現地確認もせず「施工上仕方ありません」と答えて済ましてしまう会社もあります。

このことは、玄関の床タイルひとつとってみても、竣工住宅では、タイルやクロスなどの表面的な仕上がりはほとんど同じように見えても、その内側には大きな差があるかも知れないということを示唆しているのではないでしょうか。

-

-

玄関土間の断熱は不要・・・でいいの?~新築内覧会で玄関の足回りについて考えたこと

内覧会では、玄関土間の断熱は普通見えませんね。しかし、あるきっかけで話題が広まりました。 新築の内覧会では、住宅各部の仕上り具合や、住宅設備の取扱いなどに関心が行きますね・・・それは当然 ...

続きを見る

小屋裏にて~「住宅購入者は、小屋裏も確認せずに、その住宅を引き取るの?」

内覧会に来る普通のお客様は、小屋裏などは覗かないもの・・・という不思議な前提

この住宅では、前回、小屋裏(屋根裏)の確認をしていなかったそうで、今回、小屋裏進入調査がひとつのポイントでした。

戸建ての内覧会にはめずらしく、現地で高めの脚立を用意していただいたのは、ありがたかったです。

ところで、その脚立と言えば、本題から話はそれますが・・・

新築マンションでは、浴室の天井裏を覗くための脚立を、ほとんどどのマンション会社が現地で用意しておいてくれます。しかし、新築戸建てでは、まず脚立を用意してくれる住宅会社はありません。

これは、おかしなことだと思いませんか?

内覧会とは、住宅の「検収の場」ではないのでしょうか。この場を経て、正式に引き渡しを受けるのであれば、購入者や建て主の中には、室内のキズや汚れのような表面的なところだけでなく、できるだけ覗けるところは見てみたいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

戸建て住宅を購入されるお客様に対して、たとえば小屋裏(屋根裏)の内部を覗いてみることができるように、脚立を用意しておく、という住宅会社は少ないです。

新築戸建ての内覧会に、インスペクターの同行なしでお客様だけで対応するとした場合、天井裏を覗きたいと希望した場合、脚立を用意してくれる住宅会社はどのくらいあるでしょうか?(写真はイメージ)

もちろん、インスペクターが同行する場合は、脚立は持参します。しかし、同行しない場合はどうでしょう?

小屋裏を覗きたければ、自分で脚立をご用意ください・・・そんなことを、お客様に言うのでしょうか?六尺(約1.8m)もの脚立を、ですよ。

かつてはあたかも「お披露目会」程度だった住宅の内覧会が、最近では多くのお客様が、「インスペクション」を検討される時代になりつつあります。戸建ての住宅会社も、多くのマンション会社のように、認識を変えるべきではないでしょうか?

その点、この住宅の内覧会では、前回のいきさつもあったようですが、高い脚立が用意されていました。これからは、戸建ての内覧会は、こうありたいですね。

小屋裏(屋根裏)を拝見して

この住宅の小屋裏を拝見して気づいた点は2点。

①断熱材の敷設状況と、観察可能な範囲での②金物(かすがい、羽子板ボルト、鋼製火打ちなど)の状態についてでした。

①断熱材の敷設状況

断熱材はおおむね整然と敷設されていましたが、1カ所端部に隙間が見られるところがありました。

また、1カ所やや浮き上がっている箇所が見られました。(次の写真は別の住宅のものも含みます)

別の内覧会の小屋裏にて、断熱材端部の隙間(左)、2階のダクトによる断熱材の隙間(中)、断熱材の浮き上がりによる隙間(右)

②金物の状況

小屋裏で観察できた金物(かすがい、羽子板ボルト、鋼製火打ちなど)については、おおむね問題ありませんでしたが、ボルトの「ネジ山3つ以上」が不足している箇所ありました。

これは、意外と多くの現場で見られます。(次の写真は別の住宅のものも含みます)

小屋裏にて、金物と断熱材(左)、断熱マットの手前のネジ山3つ未満(中)、吹付断熱材の飛沫の付いた梁材のこれも3つ未満(右)

木造住宅の「金物」については、以前ブログで少し詳しく書いたことがあります。時間があれば、ご参考になさってください。

-

-

木造住宅を陰で支える「金物」たち、点検しなくて大丈夫?(在来工法と金物工法)

今回は、木造住宅を陰で支えている金物についてのお話です 目次1 1.木造住宅を裏で支える「金物」たち2 2.金物をめぐる、うわさの「事件」から・・・金物の「緩み」について3 3. もうひとつの「金物に ...

続きを見る

立会い担当の方も小屋裏に入り、状況を確認した上で、記録に残されました。

また、依頼者様も点検口から覗かれて「我が家の小屋裏」の様子を感じ取って行かれました。これだけでも、この内覧会に高い脚立を用意していただいた意義がありました。

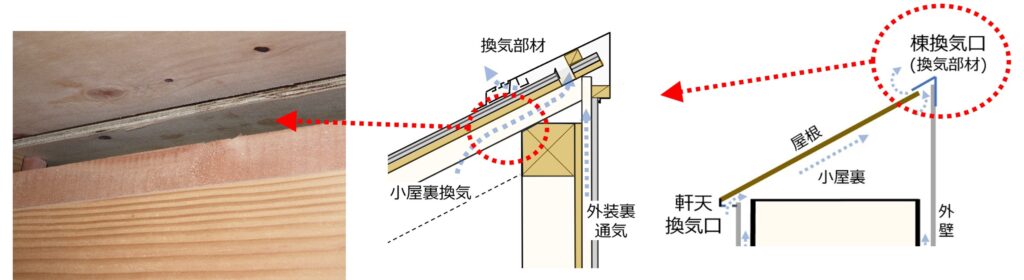

依頼者様の小屋裏換気への関心

実は、依頼者様との事前のやり取りの中で、この住宅の「換気金物(換気部材)」が設計図に記載されていたことから、依頼者様は小屋裏の換気について関心を持っておられました。

ちょうど天井点検口から見上げたところに、換気用の隙間が見えたので、「この上に換気用の金物があり、そこから屋根裏の空気が逃がされて、換気するようになっています」などと説明して差し上げました。

小屋裏(屋根裏)の換気用開口:点検口から覗いたところで、小屋裏から見える範囲でご説明しました

引渡し後ではご自身でご覧になる機会がまずないと思いますが、それだけにこうした内覧会の機会にご覧になって、住まいの裏側の様子を感じ取っていただきました。

少しでも小屋裏(屋根裏)の雰囲気を直接ご覧いただくことで、言わば「我が家の見えないところ」を見ていただいたわけです。

「内覧会」と称して、仕上がった内外装(そのキズや汚れは、当然事前に処置してあるでしょう)を購入者に見せたり、住宅設備の使用説明を延々とすることで、たんなるお披露目会にしてしまうのでなく、敢えてこうした住宅の裏側まで見せて、住まいの仕組みを感じ取ってもらうこと、そして、引渡し後の維持管理こそが大切であることを理解してもうらうことの方が意義があると思いませんか?

以前、別の内覧会の機会に、小屋裏進入調査後、その小屋裏の写真をお見せしたところ、その依頼者様が、内覧する室内は真新しく整っているのに対して、小屋裏の断熱材がまるであばれて見えると立腹されたことがあります。

そのくらい、新築住宅の表側(内覧会向けに仕上がった内外装)に対して、小屋裏(たとえば断熱材の敷設のあばれ)や床下(たとえば片付けられていない切りくず)などの裏側を見るというのはショッキングなことかも知れませんが、内覧会を「お披露目会」としてではなく、これから引渡しを受ける住宅の「検収の場」と考えるならば、こうした裏側の観察は必要なことではないでしょうか。

床下にて~「対応してみます、やってみます」と答えてくれる会社かどうか?

新築床下では、まず頭上の断熱材を確認

床下進入調査については、前回調査を行ったとのお話でした。

床下でよく見かける不具合のひとつは、「床下断熱材の外れ・あばれ」ですが、本件ではすでに対応済みということもあり、断熱材がややたわんだ箇所が見られたものの、その他はほぼ大丈夫でした。

ちなみに、「新築床下でよくある不具合について、いくつか」の中の「床下断熱材の外れ」のところで、不具合事例を紹介しています。

床下進入調査でよく見かける断熱材の不具合例:断熱材の外れ(左)、断熱材の外れ大(中)、断熱材落下(右)

床下断熱材の外れや反りは、本当は、内覧会前の自主検査の時点で、室内の仕上げチェックを行うのと同様に、確認されているべきものと思いますが、実際は必ずしも行われていないようです。

本件の場合は、第1回の「内覧会」が、どうやらその自主検査の性格のようなものでもあったようで、大きな不具合は対応済みでした。

また、設備配管類が床下断熱材を貫通する箇所は、すべて貫通穴の周りに断熱材が吹付けられて充填されていて、断熱に対しての細かな配慮がされていると感じました。

この後に出てきますが、床下は自然に換気が行われているので、外気と同じ温度になります。つまり、温度的には外部です。

ですから、断熱材が外れていたり、設備配管のまわりに隙間があったりすると、そこから熱が逃げます。断熱欠損と言います。

隙間を断熱材で充填して塞ぐのは、こうした欠損を防ぐために重要です。

今回はさらに細かに観察してみました。浴室の床下まわりの断熱状況です。

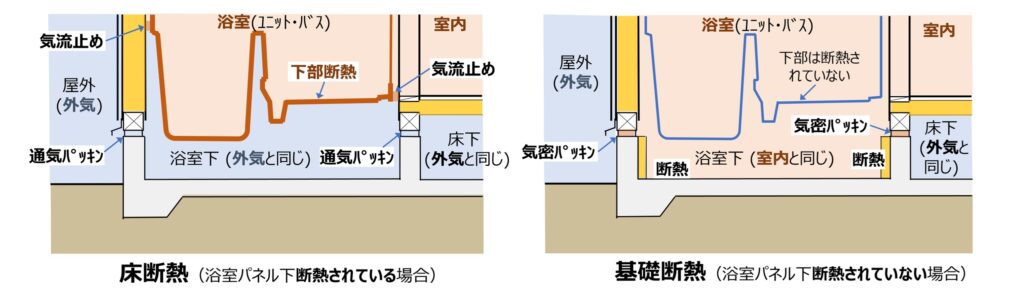

浴室下の基礎断熱について

浴室下の断熱には、浴室床を「床断熱」とする場合と、浴室床下を「基礎断熱」とする場合があります。

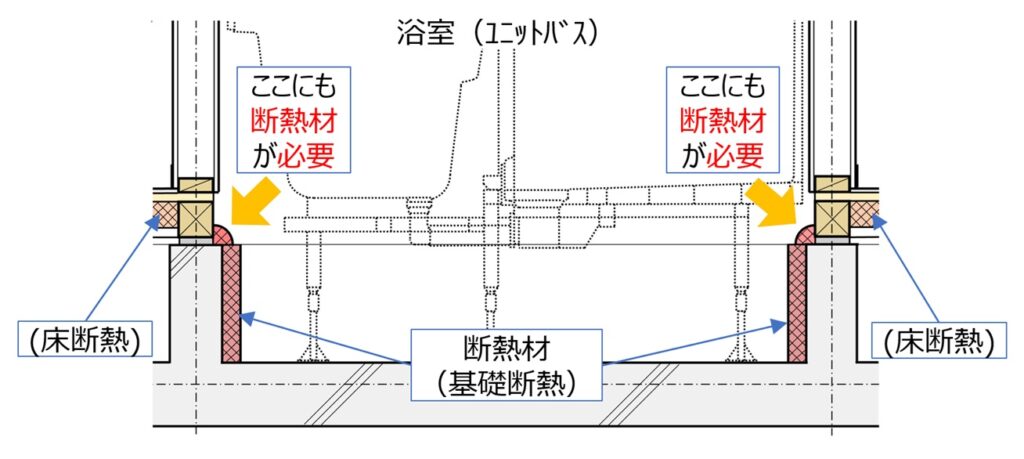

これについては、以前のコラム「床の断熱について、おさらいと観察」で説明していますが、簡単な図にしたものを次にお示しします。

浴室(ユニットバス)下を床断熱とする場合(左)と、基礎断熱とする場合(右)

この図の見方ですが、冬場をイメージしていただいて、室内を暖色系、外気部分を寒色系に色分けしてあります。

本件の場合は、上図の右側のような「基礎断熱」でした。

図の色でわかるように、基礎断熱では、浴室とその床下がすべて断熱的には「室内」になります。

浴室床下のコンクリートの基礎壁に沿って、断熱材が貼られていて、それが浴室周囲の部屋の床下断熱材につながって、住宅全体の床下の断熱を構成するという考え方です。

つまり、「浴室床下の基礎断熱」+「その他の部屋の床断熱」という組み合わせです。

実は、この「基礎断熱が床下断熱に「つながって」という点がポイントで、このつながりを欠いていると、そこから熱が逃げる、つまり、冬場は寒さが伝わりやすくなってしまうことを意味します。

この断熱のつながり(連続)を、浴室まわりの詳細図に着色してみると次のようになります。

浴室下の「基礎断熱」は、その他の部屋の「床断熱」に連続している必要があります

冬場で言えば、コンクリートの基礎立上がり部分(上図では、床下の両端)は外気で冷えているので、ユニットバス側(室内)の空気に触れないように断熱します。

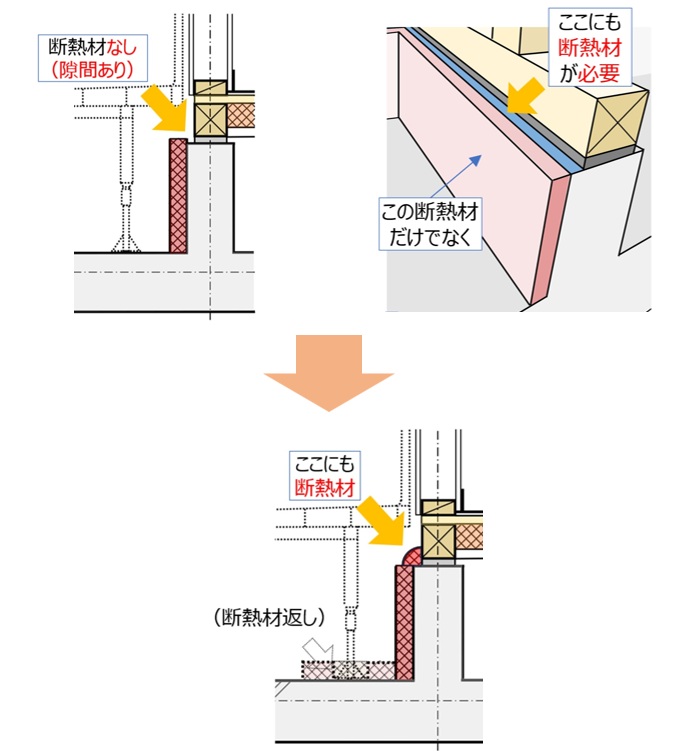

断熱の隙間がないようにしなくてはいけません。次の図の、上段ではいけなくて、下段のようにしなくてはいけません。

わずかな断熱欠損:基礎側面の断熱材の上端に断熱の隙間がある例(上)と、隙間を塞いだ例(下)

実は、本件の場合も、図の上段のような状態でしたので、敢えて指摘しました。

わずかな隙間であること、また、すでにユニットバスが据えられているので、なかなかここに到達することは困難に思われましたが、問題提起しました。

すると、立会い担当の方から、

分かりました、何とか断熱材を充填するようにしてみます。

との返事をいただきました。

話はまた逸れますが、以前、玄関タイルの打音検査で、1カ所だけ異音があるのを指摘した際、自らも確認した上で、

分かりました、貼り替えます。

と、即答された現場立会いの方の姿勢を思い出しました。

一方で、先ほどの「施工上、タイル下に空気が入るのは避けられないので異音はあります。(貼り替えません)」と回答した会社との差。

「2度目の内覧会」を終えて

こうして「2度目の内覧会」によるセカンド・オピニオンの場が終了しました

今回は、セカンド・オピニオンと名付けてはいますが、1回目の観察結果を否定するものではなく、むしろ、別の視点から、それを補足するものであった、と言っても良いでしょう。

今回の依頼者様は、1回目の内覧会だけでは納得できず、第三者によるインスペクションを希望されました。その点は、以前の既存(中古)マンションの際の「セカンド・オピニオン」のケースと同様、とても意識の高い依頼者様でした。

-

-

セカンドオピニオンとしてのインスペクション ~ 「第二の住宅診断」ご依頼をいただいて

今回は、中古マンションについての「2度目のインスペクション」というお話です ・・・前回のインスペクションは不調に終わり、本来はこのような報告書を頂戴できるものなのかと感動しておりま ...

続きを見る

引渡しまでの時間的な問題から、いったんは断られた「2回目」でしたが、粘り強く交渉されて、インスペクションの実施を認めてもらった点は、驚きでした。

私たちN研(中尾建築研究室)にとっても、その熱意にお応えすべく臨んだ、2回目の内覧会、セカンド・オピニオンでした。

内覧会後、記録写真をお届けした直後に、依頼者様にいただいたメールの一部です。

・・・インスペクションのご対応ありがとうございました。なかなか見ることができない家の状態がわかるとともに、どのような場所がどうなっているべきか、一部ではあると思いますがお教え頂き大変勉強になりました。いただいた写真も解説までまとめて頂きありがとうございます。今後家の状態を見る際の参考に活用したいと思います。(中略)また、年月立ちまして診断のご相談できたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。(原文メール、改行省略、一部省略、太字化はN研)

N 研インスペクション ~ N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 お問い合わせ・お申し込み

私たちN 研(中尾建築研究室)の住宅診断各サービスへのお問い合わせ・お申し込みは、この下の「お問い合わせ・お申し込み」フォームよりお願いいたします。

電話( 03-5717-0451 )またはFAX( 同 )でご連絡いただいても結構です。

※ 電話の場合は、業務の都合上対応できない時間もございます。ご了解ください。

※ FAX の場合は、お手数ですが、上記のフォームにある質問項目についてお知らせください。

※ FAX でお申し込みをされる場合は、この書式をダウンロードしてお使いください。

(FAX 用)お申し込み書ダウンロード

N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 ~ 代表が直接担当いたします

住宅診断にはN 研(中尾建築研究室)代表の中尾がお伺いします。業務の内容によっては、補助メンバーや、ご要望により英語通訳が同行する場合もありますが、 原則代表がメインでご対応いたします。

※検査・調査時に英語通訳者の同行をご希望の場合は、こちら

If you wish to have an English interpreter to be accompanied upon house inspections or surveys, please click here.