住宅外壁は正しく「呼吸」することで長持ちします・・・今回は外壁の「通気構法」について扱います

・・・屋根の件は、悩ましいです。もともと軒の出が少ないことは気になっていましたが、リスクをもう少し勉強しておくべきでした。紹介いただいたコラムも読みましたが、少なくとも通気金物については、今からでも先方に説明してもらおうと思います。・・・(メールより引用、太字化および一部説明用加筆:N研)

これは、戸建住宅の竣工内覧会のご相談をいただいた方とのやりとりの一部です。

この依頼者様は、いろいろ勉強なさっていて、やり取りの中で、「軒ゼロ」とか「通気金物」という言葉も出てきました。そして、さらにお話をする中で、住宅の屋根裏の「換気」や、外壁の「通気」に話題が広がりました。

今回は、これに関連して、木造住宅ならではの話題として、住宅外壁の「呼吸」のお話を扱います。これは、一般の皆様にとっても、木造住宅のお住まいの寿命を伸ばすために、知っておいて損はありませんよ。

よく「木は呼吸している」と言われますが、植わって成長している樹木は光合成をしていて「呼吸」のイメージがあります。しかし、材木になった木は、湿気を吸ったり吐いたりする「調湿機能」が「呼吸」に例えられます。本稿では、こうしたいずれの「呼吸」でもなく、木造外壁の「通気」を「呼吸」と呼ぶこととしています。

目次

- 1 木造住宅の外壁の「呼吸」が大切な理由は、「防露・防水・遮熱」のため

- 2 その外壁、ちゃんと「呼吸」できていますか・・・ポイントは空気の「入口、経路、出口」

- 3 (1)ちゃんと「呼吸」していますか、まずは空気の「入口」:外壁下の水切り付近がポイント

- 4 (2)ちゃんと「呼吸」できるために、空気が流れる「経路」:外壁が「浮いて取り付き」、通気層を確保する

- 5 (3)ちゃんと「呼吸」できるために、ネックとなりがちな「排気」:外壁最上部に空気の「出口」は確保されている?

- 6 これからの住まいは高断熱化住宅 ~ 付加断熱の住宅でも「通気構法」はもちろん重要

- 7 まとめ

- 8 N 研インスペクション ~ N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 お問い合わせ・お申し込み

木造住宅の外壁の「呼吸」が大切な理由は、「防露・防水・遮熱」のため

木造住宅外壁の「通気構法」・・・これを、まずは簡単に説明します

・・・都市部の住宅では、今日「軒ゼロ」はむしろ一般化しています。「軒ゼロ」は雨水浸入などのおそれが指摘されていますが、お話の「通気金物」などの性能は、メーカーでかなり研究されていて、専用部材が開発されています。そうした部材が正しく使われているかどうかがポイントになりますね。・・・(先ほどのメールに対するN研(中尾建築研究室)からのメール返信の一部)

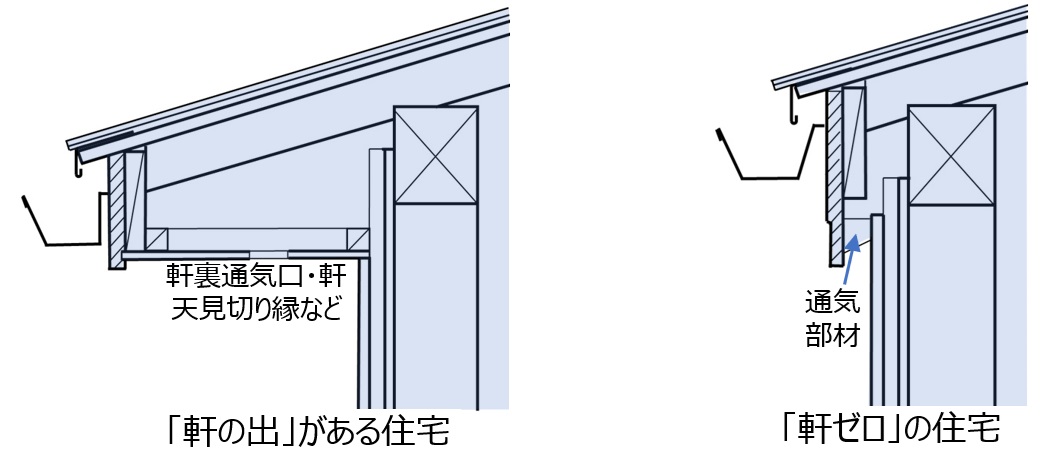

以前、このコラムでいわゆる「軒ゼロ」住宅のお話をしたことがあります。冒頭の依頼者様にもご紹介しましたが、その中に、次の図がありました。

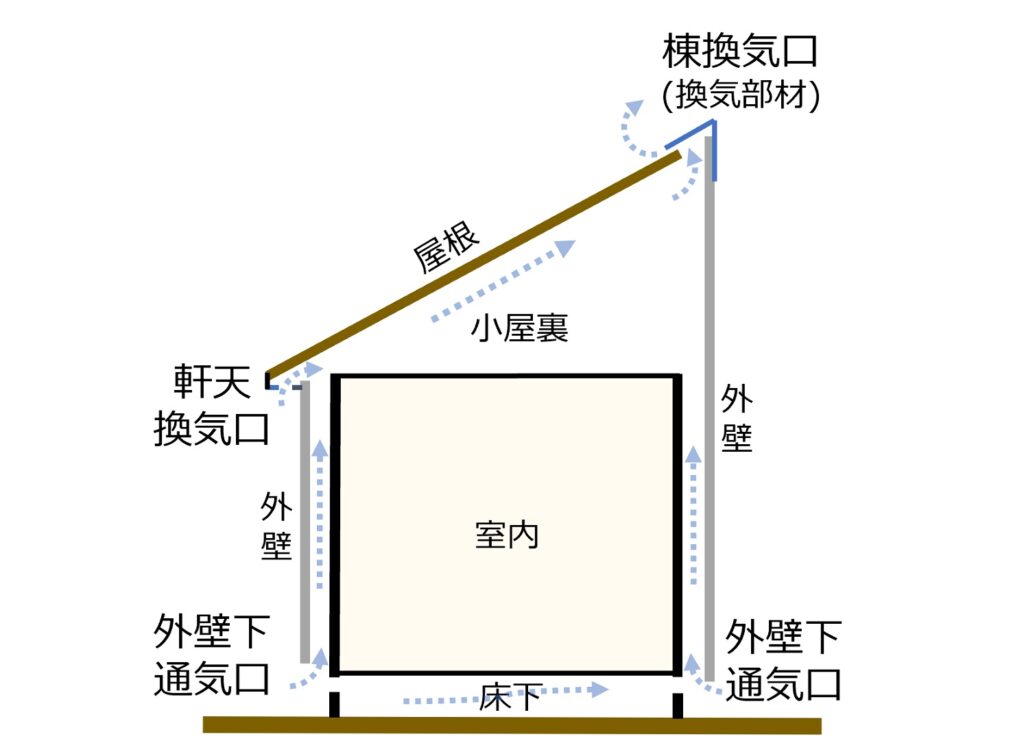

小屋裏換気、外壁裏通気、床下換気 模式図

木造住宅の多くは、この図のように、屋根や外壁の内側や床下など室内のまわりをぐるりと換気・通気しています。

ここで、「外壁」の部分を見ていただくと、外壁の下の「通気口」から入った空気や上の方に流れていますね。ここが、空気の通り道(通気層)です。

この空気の通り道によって、湿気を放出・乾燥させ、結露を防止するとともに、万一外壁から雨水が浸入しても、このすき間から下に流れて、軸組などの骨組みに雨水が触れないようになっています。こうして、木部が腐食するのを防いでいるわけです。

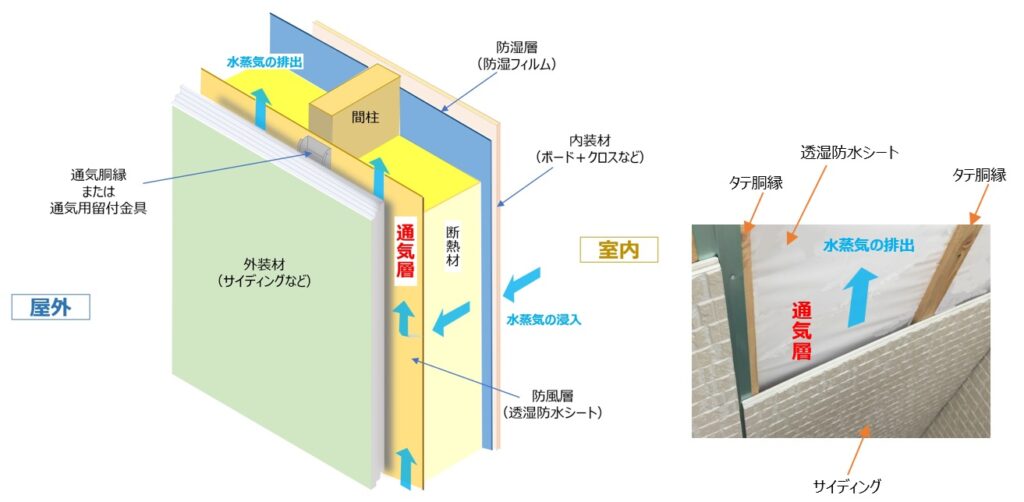

(左)通気構法の構成:一般社団法人日本窯業外装材協会ホームページより引用(N研加筆作成)、(右)工事途中のサイディング外壁と通気層(シート表面の商品名等は消してあります)(N研)

外壁の通気構法は、木造住宅をつくる側では「基本中の基本」~なぜなら・・・

住宅の購入者の皆様には、たぶん関心が今ひとつの「外壁の通気」ですが、住宅の供給側には必須のものです。その理由のいくつかを見ておきましょう。(ここは、読み飛ばしても結構です)

①まず、新築住宅の瑕疵保険(住宅瑕疵担保責任保険)に加入するための条件のひとつとして、住宅の外壁がサイディングのような乾式仕上げの場合は、原則「通気構法とすること」が求められます。

②また、きっと皆様もご存じの、【フラット35】(住宅金融支援機構)でも、住宅の「耐久性」や「省エネ性能」に関する技術的要求項目として「通気層の設置」を求めています。フラット35の工事仕様書には、「上下部が外気等に通じている通気層を設ける」とあります。

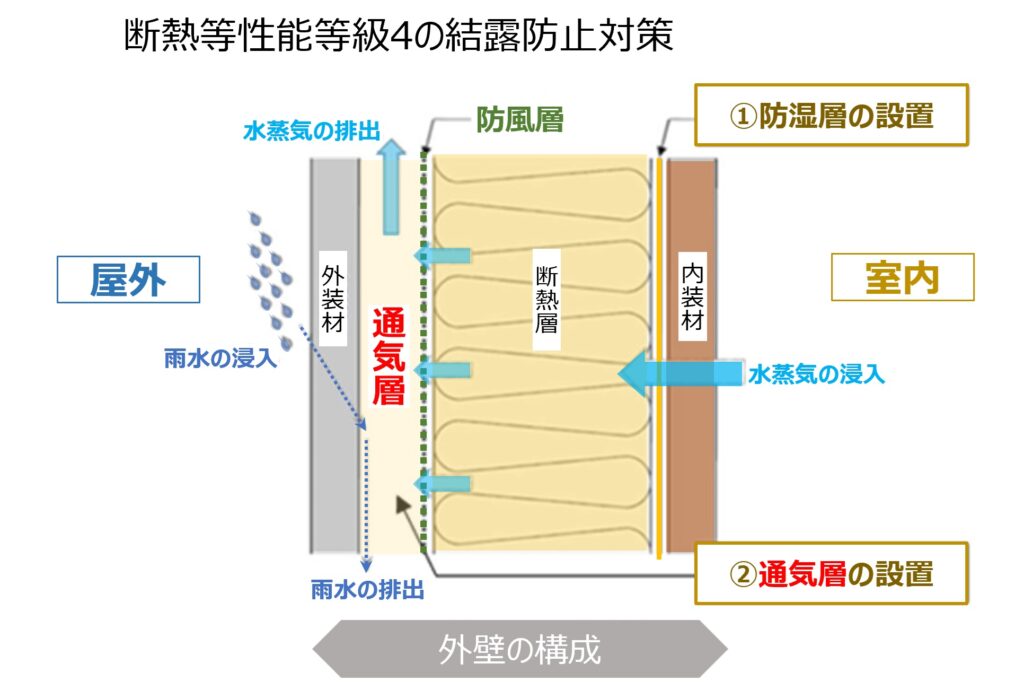

③このフラット35に技術的に関連しますが、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の住宅性能表示の中では、「劣化対策等級2,3」では、「外壁の軸組等の防腐・防蟻」のために「外壁を通気構造等とする」とあります。また、「断熱等性能等級4,5」では「結露の発生を防止する対策に関する基準」として「防湿層」や「通気層の設置」を求めています。(ただし、それぞれ通気層を設けなくても良い条件というのも、決められています)

品確法の住宅性能表示:断熱等性能等級4の例示図面(部分):国土交通省資料をもとにN研作成

④さらに、窯業系サイディングを扱う日本窯業外装材協会では、「多くの弊害をもたらす壁体内の湿気を除去する」ために、外装材内側と断熱材との間に通気層を設ける「外壁通気構法」を全国標準工法としています。(平成13年4月から)

以上の他にも、住宅外壁に「通気構法」が必要とされる場面はまだありますが、ここではまず、木造住宅をつくる側にとっては、ほとんど必須のものであることだけ、まず知っておきましょう。

乾式外壁だけなく湿式外壁でも「通気層」は有効

通気構法は、窯業系サイディングのような「乾式外壁」では、このように採用が一般化しています。

一方、「湿式外壁」に分類されるモルタル外壁でも、「通気構法」が採用されつつあります。

木造住宅のモルタル外壁は、窯業系サイディングが登場した1980年代以前は、日本の木造住宅外壁の主流でした。モルタル外壁は、乾式のサイディングより一般には手間ひまのかかる湿式塗壁ですが、意匠性の高い仕上げも可能なため、今日でも積極的に採用している住宅会社もあります。

ところが、これまでのモルタル外壁の多くは、「直張り構法」と呼ばれる、「非通気の構法」でした。

この構法は、表面のモルタルの内側に防水紙(アスファルトフェルト)を張っていますが、通気層がないために、この防水紙を突破した雨水が、直接壁下地材や躯体の木部に浸入するリスクが高いという欠点がありました。また、室内の水蒸気が、室内壁内側の防湿層の欠損部などを通って壁内に浸入した場合、このアスファルトフェルトのところで止められて、壁内結露を引き起こすという危険性もありました。

そこで、モルタル外壁においても「通気構法」を採用することが提唱されてきました。

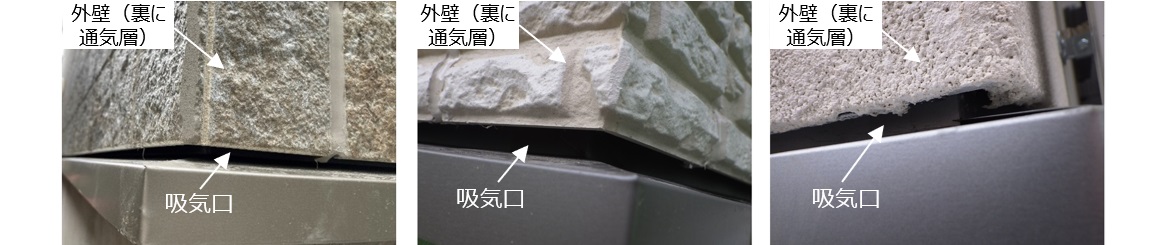

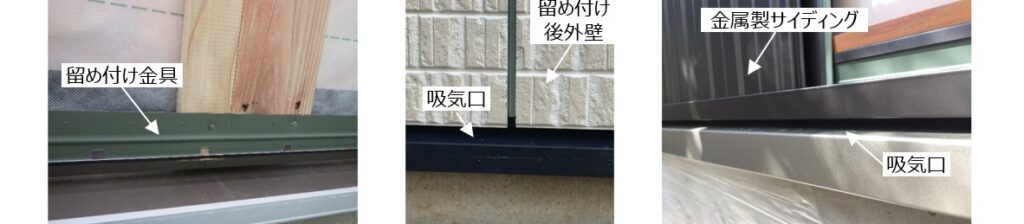

乾式外壁(左、中)だけでなく、湿式仕上げでも「通気構法」が採用されるようになってきました。通気構法では、外壁の裾のところに写真のような隙間があります。これが吸気口です。(詳しくはのちほど)

このように、雨水の浸入や壁内の結露対策の点から、乾式外壁だけでなく、湿式外壁でも通気構法が有効であると認識されています。

通気構法の通気層の厚さは、一般には15~18㎜が採用されています。たとえば、日本窯業外装材協会「窯業系サイディングと標準施工」では、木製胴縁について「厚さ:18㎜以上 但し、縦胴縁で、必要なくぎ保持力が確保できる材質(べいつがなど) の場合は、15㎜以上とすることができる。(以下略)」とあります。また、「住宅の省エネルギー基準の解説」には、「壁内結露を防止するため、断熱層の外側に通気層を設ける等の措置を講ずる。通気層は上下端部を外気に解放し、厚さは18㎜程度を目安とする。」とあります。現実的には、充填断熱が多い一般の住宅では15㎜としているケースが多く、付加断熱の場合は18㎜としているようです。一方、屋根断熱の場合、屋根面の通気層では30㎜以上が一般的です。

「通気構法」のメリットは大きく3点

住宅の外壁の内側にこうした「通気層」を設ける「外壁通気構法」のメリットは、「防露、防水、遮熱」の3点です。すなわち・・・

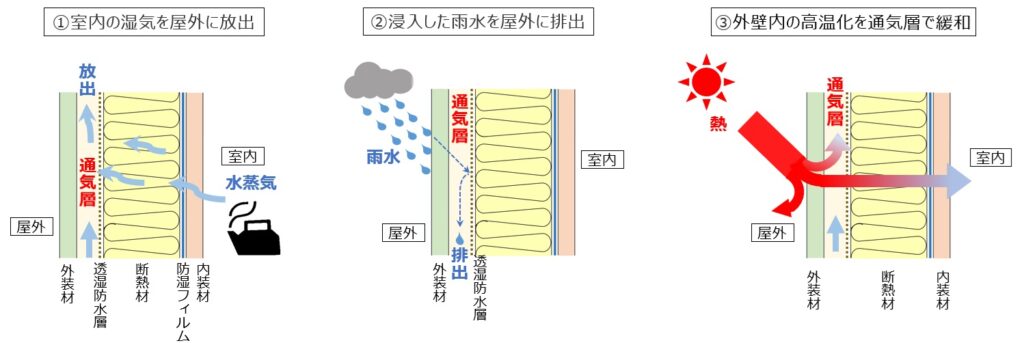

通気構法のメリットは防露、防水、遮熱:一般社団法人日本窯業外装材協会ホームページ資料をN研加筆作成

①湿気(水蒸気)の排出:室内で発生して、外壁の断熱材内に浸入した湿気(水蒸気)を壁の外に排出して、壁体内の乾燥を保ち、壁内結露を防ぎます。

②浸入した雨水の排出:外壁仕上材の継目などから万一雨水が浸入しても、壁内に滞留させず、通気層を通じて屋外に排出して、木部の腐朽を防ぎます。

③通気層による遮熱効果:たとえば、住宅の南面や西面外壁の内側は、夏場40~50℃となることもあり、断熱材でこれを遮るわけですが、その手前にある通気層内の空気の流れがこの高温の影響を緩和します。外壁内の高温化を緩和する、いわば省エネ効果ですね。

以上の3点を絵にすると、上図のようになります。

その外壁、ちゃんと「呼吸」できていますか・・・ポイントは空気の「入口、経路、出口」

外壁の内側の「通気層」、住宅ができてしまえば、まるで「見えないところ」です。

でも、住宅の外壁は、住まい手が気付かないところで、ゆっくり呼吸しています。それが、建物の寿命を伸ばすことに役立っています。

「外壁の裏に隙間があれば良いんでしょ」~ そうです、隙間が保たれていれば大丈夫です。しかし、ちゃんと「呼吸」できているためには、三つのポイントがあります。

(1)空気の入口が確保されていて、(2)空気の流れる経路(通気層)が確保され、そして、(3)空気の出口が確保されていること、の三点です。

(1)ちゃんと「呼吸」していますか、まずは空気の「入口」:外壁下の水切り付近がポイント

空気の入口、浸入水の排出口:外壁下部の空気の「入口」は水切金物付近に注目

住宅の外壁を見た時、地面近くの基礎(巾木)と、その上の壁一面が接するところに、たいていの新築住宅では、横ひと筋の金属(金物)があります。これが水切(みずきり)金物です。

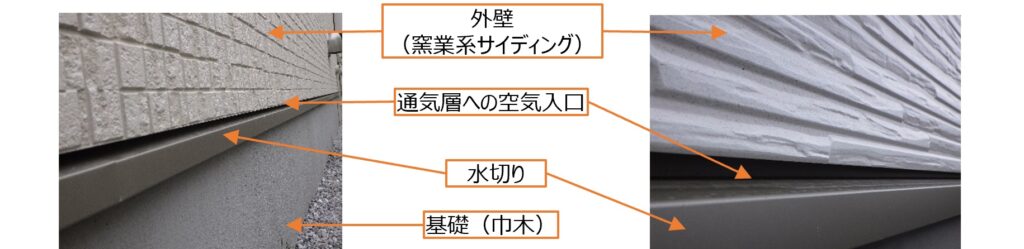

サイディングなどの外壁仕上げ材と基礎の間の金物、これが水切り金物です

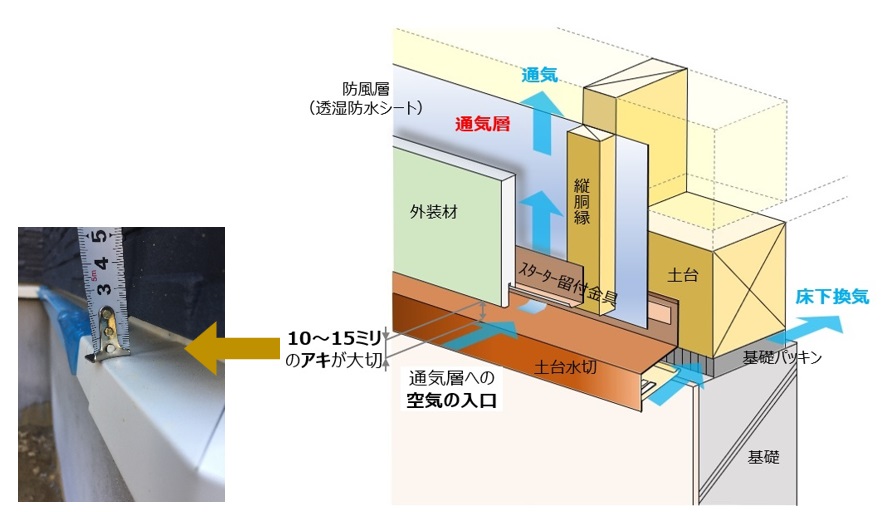

ここを良く見ると、壁一面(サイディング壁など)とこの水切の間にはわずかな隙間があります。この隙間が、外壁通気層の空気の入口です。

この隙間は、一般には1~1.5センチ開けるのが目安です。

空気の入口:外壁下端と水切り金物のあいだの隙間の寸法に注意

もし万一、ここが数ミリしか開いてなかったら、空気の入口不足です。あるいは、外壁裏に浸入した雨水の排水障害の原因となりかねません。

隙間だからと言って、まちがってもここをシーリングなどで塞いではいけませんから。

たとえば、横張りのサイディングでは、最下段のパネルの留め付け金具(スターター)を正しい位置に留め付けているかがポイントです。

住宅の現場で、サイディング外壁を取付ける作業者の方には、こうしたことは今では常識でしょうからから、まず大丈夫とは思いますが念のため。

(左)窯業系サイディング横張の留め付け金具、(中)留め付け後の目地と下部隙間、(右)金属系サイディングの例

土台の水切り金物の裏面にも注目

またちょっと横道にそれますが、水切り金物の上に着目したら、ついでにその裏面にも注目しておきましょう。

以前、「床断熱か、基礎断熱か」のテーマでお話ししましたが、床断熱の場合は、土台コンクリートと土台木部に間に、ネコ土台と呼ばれる通気パッキンを敷いて、そこから床下の換気を行います。

このネコ土台の外部側に水切り金物が取り付くのですが、この「通気土台水切り」の下にはコンクリ-ト基礎の外壁側があります。水切りの裏側(下面)を見上げると、最近では防鼠タイプと呼ばれる、細かな通気穴(換気口)が並んだタイプを多く見かけます。

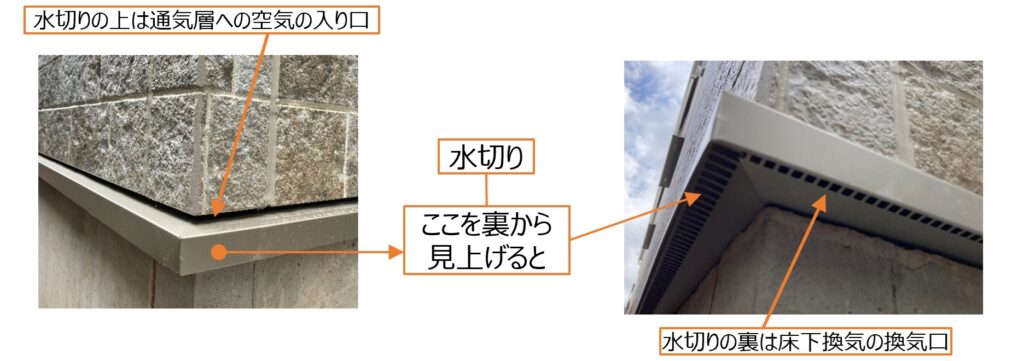

水切り金物の上には通気層への空気の入口(左)、裏側には床下換気のための換気口(右)

このコンクリート面にモルタルを塗り、基礎巾木仕上げとするのですが、その際、この通気穴をモルタルで塞いでしまわないことが大切です。

あたりまえのように思われるかも知れませんが、実際、通気穴の一部にモルタルが塗られていた例もあります(写真右)。

水切り裏面の通気穴(防鼠タイプ通気土台水切り):(右)取付け時、(中)基礎モルタル仕上げ後、(右)モルタルが塗られていた通気穴

土台水切り以外の吸気口

ここまで、サイディングなどの外壁下部にある、水切り金物付近の空気の入口を見てきましたが、通気層への空気の入口はこの他にもあります。たとえば、

● バルコニーに面した外壁の裾(場合によっては、水切り部)からの吸気口

● オーバーハング部の外壁下の吸気口

などのようなところからも、外壁の通気層に空気が入っていきます。

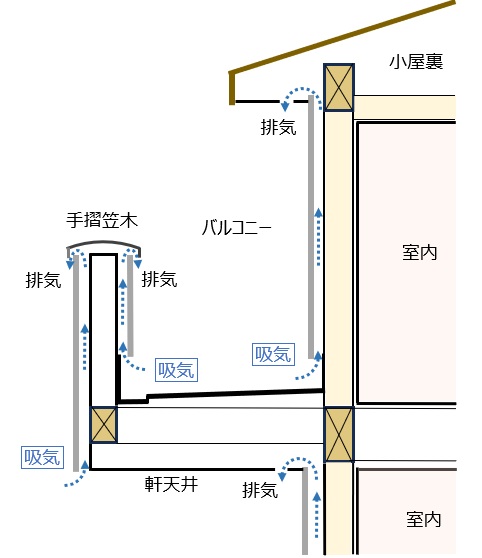

(左)バルコニーの外壁裾の吸気口、(右)オーバーハング部の外壁下の吸気口

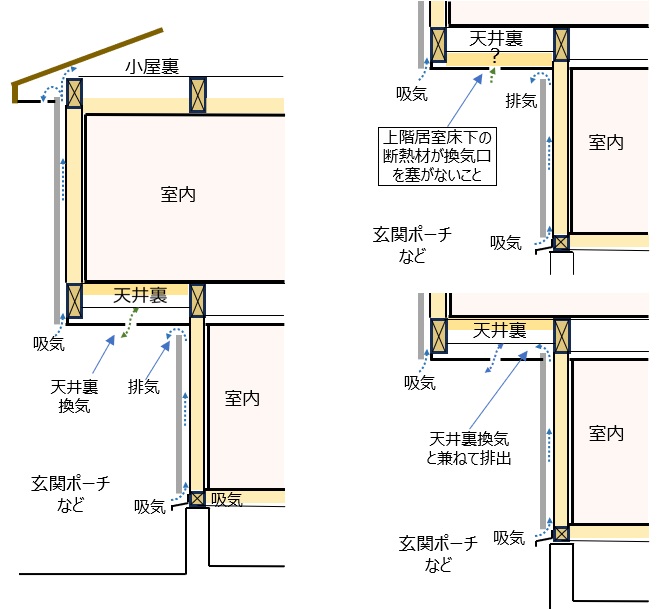

バルコニーの外壁下吸気口・通気層・排気口、手摺まわりの吸気口・通気層・排気口

下屋上の雨押え金物

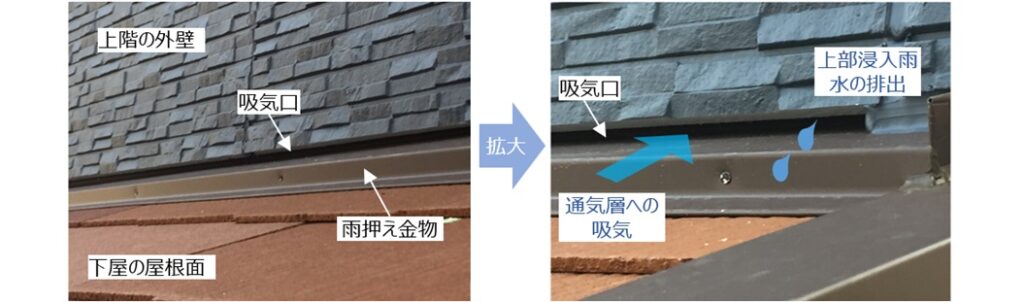

さらに細かく見てゆくと、2階の外壁が1階より後退しているところを、「下屋(げや)」などと呼びますが、その下屋の上にくる外壁にも、その裏側には通気層があるので、そこへの吸気のスリット(隙間)が必要になります。

あまり注意してご覧になることは少ないかも知れませんが、例えば写真のようなスリットです。

やはり外壁の一番下から吸気されていることがわかりますね。

下屋の上にある外壁の通気層への吸気:屋根の「雨押え金物」を利用して吸気用のスリットを設けています

これは「雨押え金物」を利用して、2階の通気層への万一の浸水をここから排出するとともに、通気層への吸気を確保するものです。

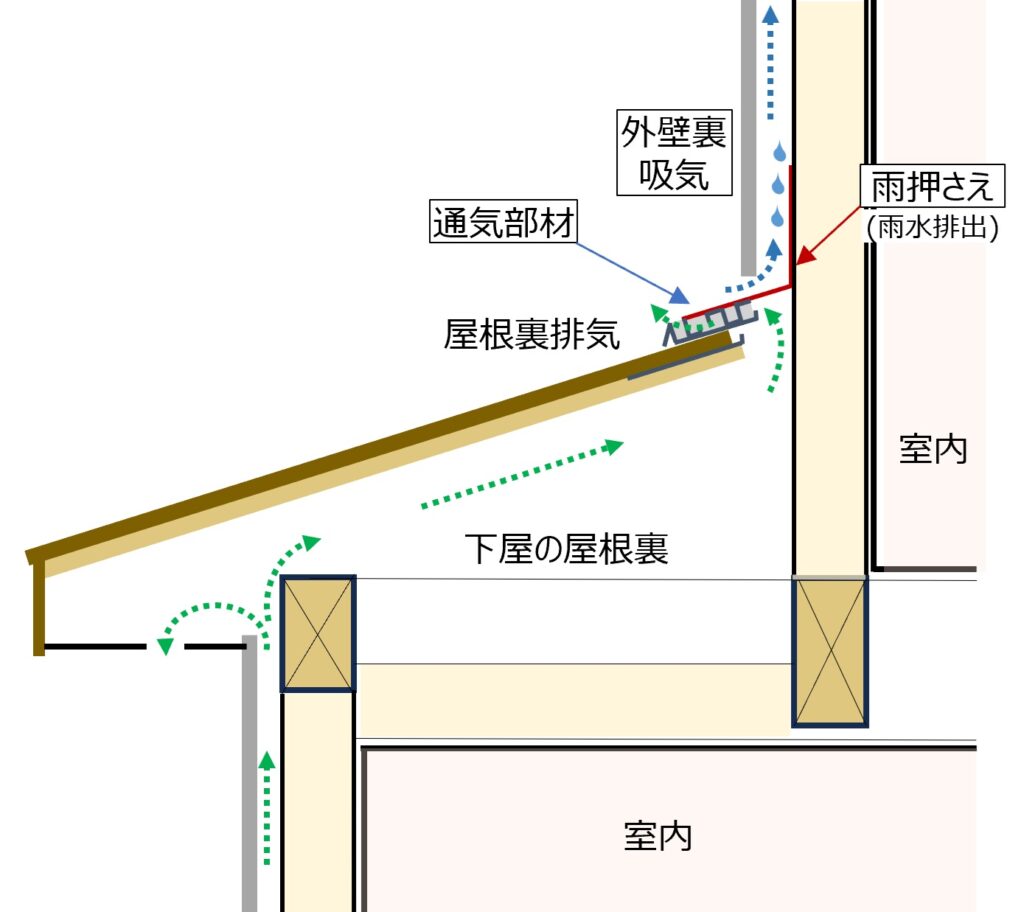

実際の現場では、この部分が「換気雨押え」となっていて、下屋の天井内の空気の排気口となってる通気部材を利用することも多くなっています。(言葉では分かりづらいと思いますので、下図をご覧ください)

ちなみに、下屋の屋根裏から2階外壁の通気層をつなげて、最上階に通気を逃がそうとすると、2階浸入水が屋根面で排出されず、下屋内部に入ってしまうので、漏水事故を引き起こす可能性があるので、これは避けるべきでしょう。

詳しくは、日経PB社刊、日経ホームビルダーNo.238:屋根断熱の難題はこう解く(2019年3月22日号)ほかを参照してください。

下屋の屋根とその上の外壁の接点:一般に、ここには「雨押え金物」を設けますが、それを「通気部材」とすることで、下屋の屋根裏の換気用排出口とします。その上の「雨押え」によって、外壁通気層への吸気口を確保します。雨押えによって、万一の外壁への浸入雨水を、下屋内に流さずに、排出することができます。(作図:N研)

(2)ちゃんと「呼吸」できるために、空気が流れる「経路」:外壁が「浮いて取り付き」、通気層を確保する

・・・2階洋室の横長窓のところで、外壁は通気金具とめ、と○○さん(注:工事の立会い者)と話していましたね。竣工後なので結果論ですが、それでも見えないところをいくつか確認してもらえたのは良かったです。(メールより一部引用、太字化および一部説明用加筆:N研)

空気の流れる経路:「水平」の経路障害、ただ「30ミリ開ければ良い」とは限らない

「通気層」の空気は、温度差と気圧差によって上昇する流れとなります。

外壁の表面材を、胴縁(どうぶち)によって取付ける場合、胴縁の厚さの分が通気層となります。胴縁にはその方向によって、縦胴縁と横胴縁に分かれます。

サイディングなどでは、胴縁を使わず金具留め(通気金具留め工法)とする場合もあります。

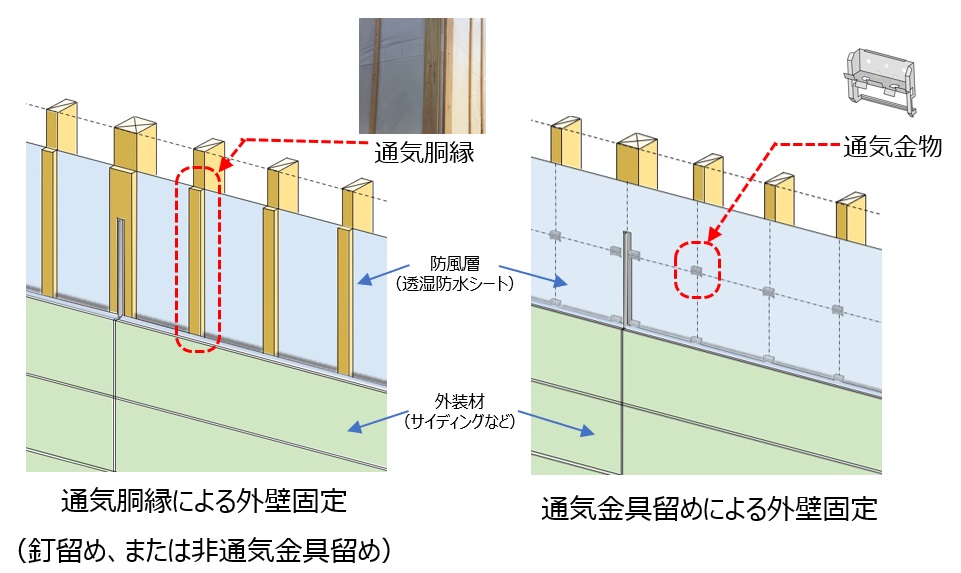

サイディング外壁の固定方法:通気胴縁による固定(左)と通気金具による固定(右)

胴縁によって通気層を構成する場合、外壁の途中に窓などの開口部があると、上昇する空気の流れがそこで止められてしまいます。

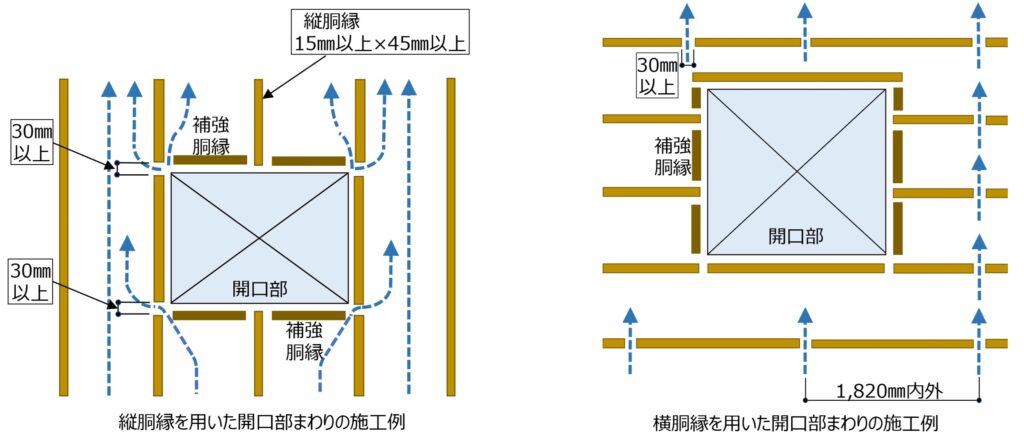

そこで、縦胴縁、横胴縁それぞれに、開口部を空気が迂回できるように、胴縁を加工します。

たとえば、【フラット35】の木造住宅工事仕様書では、図のような施工例を示しています。おそらく、木製の胴縁を使う多くの現場では、この例にならって施工されているでしょう。

ここでのポイントのひとつは、胴縁相互の間隔を「30㎜以上」確保することです。この30㎜が空気の通り道となるというわけです。

出典:住宅金融支援機構編集 木造住宅工事仕様書「外壁内通気措置」

縦胴縁の場合、開口の上下両端では、この30㎜の隙間が万一塞がれると、空気の滞留が起こり、水蒸気の放出に支障が生じます。

水平開口による通気阻害に注意する

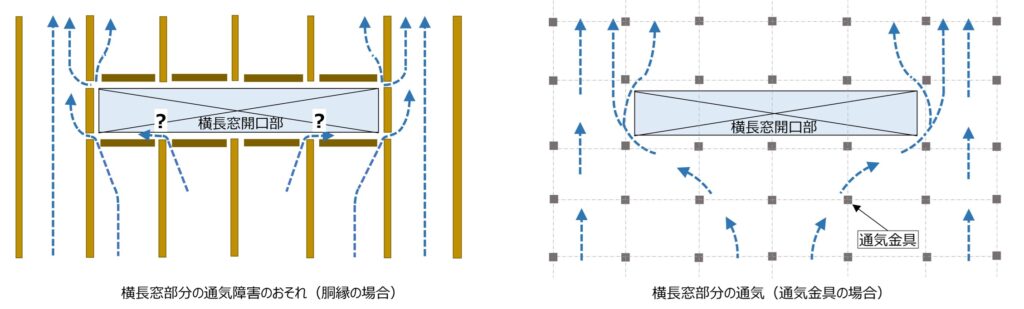

ところで、先ほどの縦胴縁の図では、開口幅が胴縁ふたつ分で描かれていましたが、この開口幅がある程度大きくなると、開口下胴縁に30㎜の隙間を開けても通気が困難となるという実験結果が報告されています。

日経PB社刊、日経ホームビルダーNo.253:「水平」が邪魔する外壁通気(2020年6月22日号)より

それによると、通気用の縦胴縁の場合、幅約1.6メートルを超える窓がある場合、通気が確保できず湿気の排出が困難になる、とあります。

横長窓部分の通気確保:胴縁の場合、設置の仕方によっては通気障害の恐れがあり(左)、通気金物を使った方が通気の効果が見られます(右)、前記出典を参考にN研作図

また、横胴縁の場合、30㎜の隙間を水平方向に1.82メートル間隔ごとに設ける場合、ある高さ以上の通気は効果が薄い可能性がある、とのことです。

なお、胴縁でなく通気金具留めの場合は、空気の横移動の自由度が高いので、通気の効果が見られるという実験結果も出ています。

縦胴縁で外壁を取付け、そこに横長窓や横連窓を設ける場合、通気層内の空気の流れには注意が必要です(写真はイメージ)

従って、幅が1.6メールを超えるような横長窓を設ける場合、①木胴縁でなく、通気金具留めを採用する、あるいは、②窓下に「通気水切り」を設ける、などを検討することが望ましいと言えます。

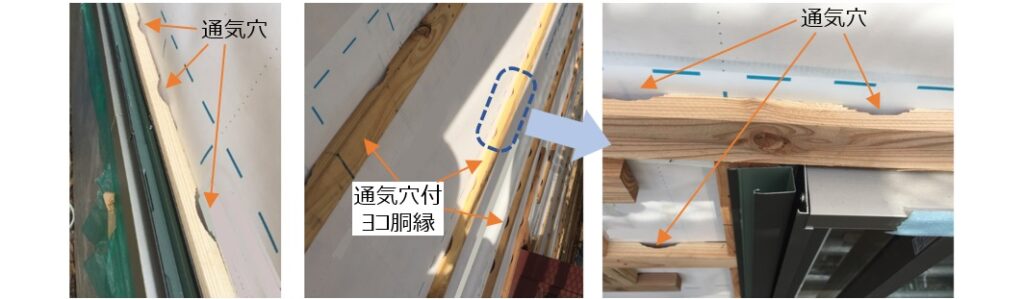

また、横胴縁を使用する場合には、通気の不良を避けるため、途中に通気穴を設けた木製胴縁の例があります。

通気穴の付いた横胴縁の例

(3)ちゃんと「呼吸」できるために、ネックとなりがちな「排気」:外壁最上部に空気の「出口」は確保されている?

通気層の空気が正しく流れるためには、空気の出口が塞がれていないこと

外壁内の通気層を通った空気を外部に排出する「出口」、ここも問題になりがちです。

なぜなら、空気の排気口(排出口)は、そこから雨水が浸入するリスクがある場所に設ける場合も多く、通気層からの「排気」と、雨水の「防水」、このふたつを両立させる必要があります。

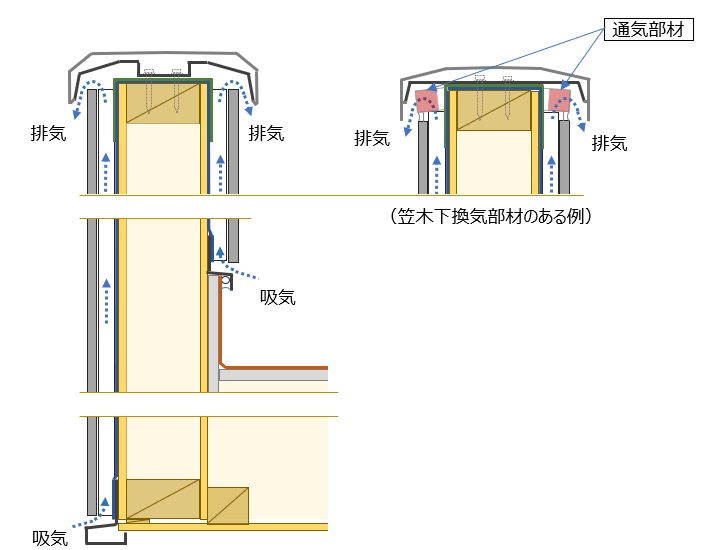

ここでは、排出口を設ける部分として、①軒先部分、②オーバーハング部分、③笠木部分、に分けて考えてみましょう。

①軒先部分に設ける排気口(「軒の出あり」の場合と、「軒ゼロ」の場合)

軒の出がある住宅(左)と、いわゆる「軒ゼロ」の住宅(右)とでは、軒先に設ける排気口が異なります。

軒の出がある場合は、防水が容易

屋根の軒先部分で、ある程度「軒の出」があれば、それが雨よけになるので、排出口の雨水浸入対策は比較的やりやすいと言えます。

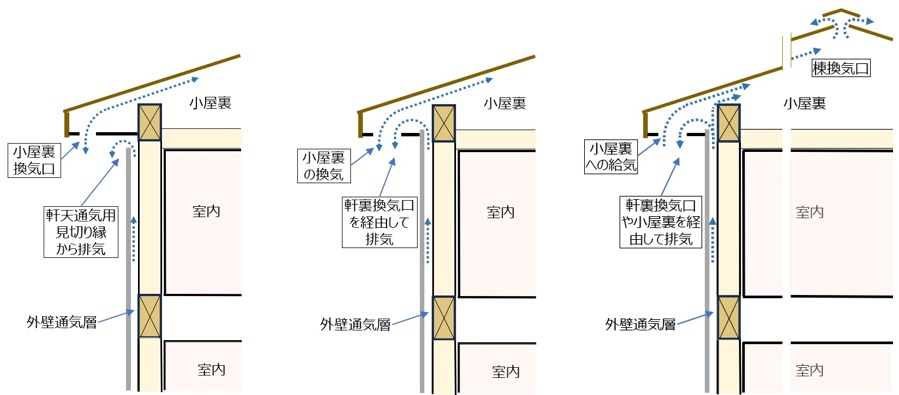

ここでの空気の排出のさせ方は、通気層からの空気を軒裏(軒天井内部)に入れないか、入れるか、の異なる方法があります。

1)外壁通気を天井裏に入れないで排気:外壁内の通気層を軒天井の手前で留めて、「通気見切り」を設けて外壁の上部から排気(通気)させる方法

2)外壁通気を天井裏に入れて、軒天井から排気:外壁通気層からの空気を軒天井内にいったん開放して、「軒裏換気口」を利用してそこから排気する方法

3)上の、2)の方法に加えて、建物の天井内を経由して、棟から排気:屋根裏換気のための「棟換気部材」を設けて、棟から排気(換気)する方法

軒の出がある場合の通気層の排気方法、(左)空気を天井裏に入れないで排気、(中)天井裏に入れてから排気、(右)さらに小屋裏を経由して棟換気を利用して排気

フラット35工事仕様書でも、「外壁内通気措置」の中に、通気層の構造が書かれています。

(イ)土台水切り部から軒天井見切り縁、又は軒裏通気孔に通気出来る構造

(ロ)土台水切り部から天井裏を経由し、小屋裏換気孔に通気出来る構造

この(イ)の排気方法が上の1)と2)、(ロ)の排気方法が3)のことです。

初歩的なミスとしては、2)や3)を意図した設計なのに、通気層を軒天井で塞いでしまうこと。

外壁と軒天が完成した時点では、確認するのが大変なので、軒天の工事中にチェックしておきたいですね。

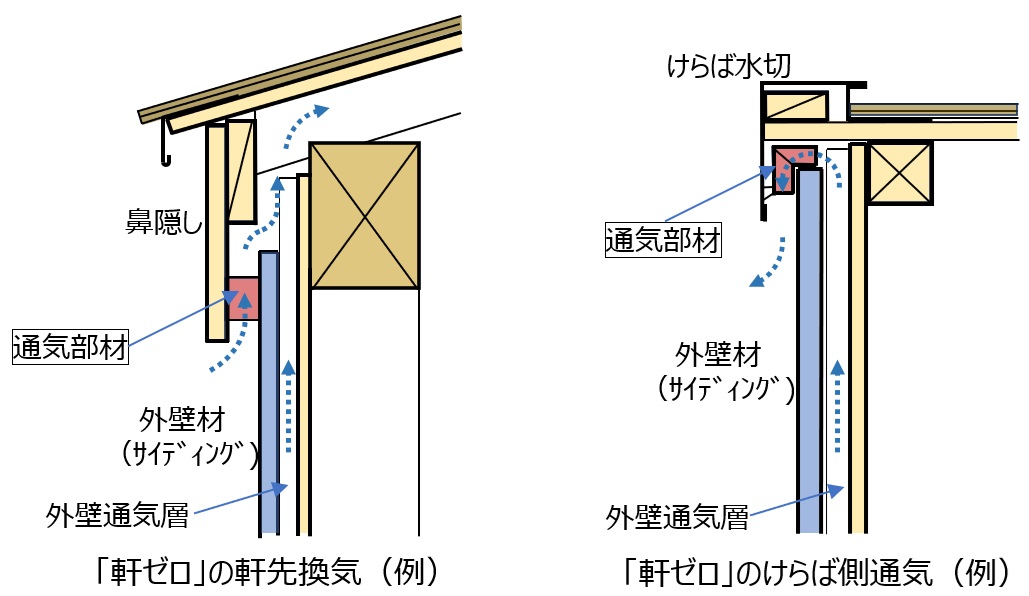

軒ゼロの場合は防水に注意

一方、「軒ゼロ」屋根の場合は、雨がかりになりやすいので、空気を排出しつつ、雨水を浸入させない「通気部材」を使う必要があります。

最近では、「軒ゼロ」の屋根が一般化して、軒まわりの雨水対策が問題になったこともあって、軒ゼロ対応の専用部材が開発され、これを使うのが普通になっています。

これらの専用部材は製品ごとに特徴があるので、それぞれの製品の施工要領に従って取り付ける必要があります。

「軒ゼロ」住宅の軒先(左)、けらば(右)の通気例(各図はイメージ、具体的な形状・納まりは各製品の技術資料によってください)

特に注意したいのは、軒ゼロの妻側(けらば側)の排気の問題です。

この部分に、外壁通気の排気口(通気部材)を設けないで、空気は天井裏に流れる、と考える例がありますが、通気層の胴縁の構成や、下地の合板や防水紙の納まりによっては、通気層内部で空気の流れが滞る可能性があるので、無理なく排気させるためにも、この面にも通気部材は考慮しておくべきでしょう。

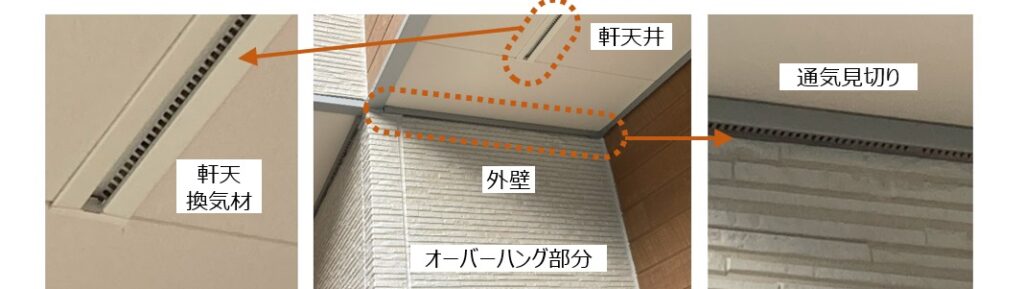

②オーバーハング部に設ける排気口(オーバーハング部下の壁際外壁通気出口)

玄関ポーチやビルトイン駐車場の、奥まった外壁と天井の取合い部分の通気排出

最近の住宅では、玄関ポーチやビルトイン駐車場(1階の一部に設けた駐車場)の天井内換気のために、「軒天換気材」を設けることが一般的に見られます。(換気口がないのは論外ですが。)

軒天換気材(左)、オーバーハング部の外壁と軒天(中)、外壁の通気見切り材(右)

これに関連して、ポーチなどの外壁の通気出口の処理方法ですが、先ほどの「軒の出がある場合の排気口」のところの1)と2)が使えます。簡単に図示すると、次のようです。

玄関ポーチなどの、奥まった外壁の通気層の排気、(左)通気を天井内入れないで手前で排出、(右下)天井内に入れて天井内換気と兼ねて排出する方法、なお(右上)のように断熱材が換気口を塞がないこと

1)は、外壁の通気を天井内に入れないで、「通気見切り」を設けて、天井の手前で排出する方法です。ただし、この場合でも、天井内の換気のための換気部材は設ける必要があります。

2)の場合は、外壁の通気をいったん天井内に入れて、天井内の空気とともに「軒天換気材」から排出させる方法です。

玄関ポーチやビルトイン駐車場では、その上が居室となる場合がほとんどなので、その天井裏には断熱材が設けられます。2)のケースでは、断熱材で軒天換気材が塞がれてしまわないような断熱方法とする必要があります。

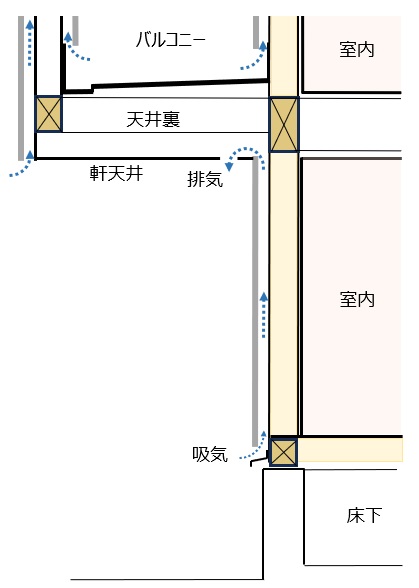

バルコニー下軒天と外壁の取合い

跳ね出しバルコニーの場合も、玄関ポーチなどと同様ですが、1)の「通気見切り」を設けて、さらに「軒天換気材」も設けている例よりも、2)の外壁通気をバルコニー軒裏に入れて、バルコニーの軒天の換気口から一緒に排出という例の方が多いように思います。

後者の場合は、軒天井を張る前に、外壁通気層から軒裏への空気の流れが塞がれていないか確認しておくことが必要です。

跳ね出しバルコニー下の外壁通気層の排気

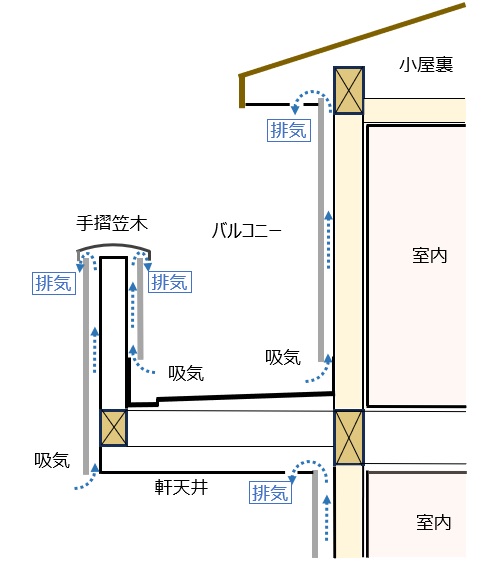

③笠木部分に設ける排気口(排出口)

バルコニー手摺の笠木下の外壁通気排気

バルコニー手すりの天端は、笠木の裏側(下側)ですが、ここは漏水リスク(防水)と結露リスク(排湿)の両方に対応してゆく必要があります。

バルコニーの手摺笠木下の通気排気

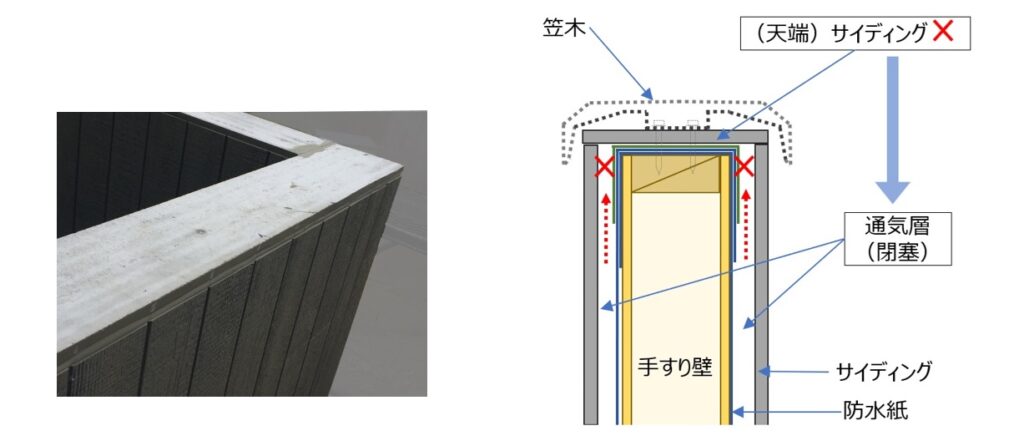

この手すり外壁を窯業系サイディングとする場合、通気構法とすることが一般的ですが、笠木付近からの雨水浸入を恐れて、防水を優先した納まりになりがちです。

しかし、雨水浸入対策を優先するあまり、手すり天端の通気層上部を密閉してしまうと、排湿が困難になり結露の発生を招いてしまいます。

南面したバルコニーなどでは、手すり壁の通気層の中を、暖められた空気が水蒸気を多く含みながら上昇して、手すり壁の上端に到達します。このとき通気層上端が閉じられていると、湿気を含んだ空気が排気されないまま、手すり壁の内側に滞留します。この空気が冷やされると結露を生じる恐れがあり、木部の腐朽や金属腐食の発生リスクが高まります。

手すり壁天端腐朽事例:(出典)国総研資料 第975号 第Ⅺ章 木造住宅外壁の劣化対策重点部位の推奨納まり図(案)2017年

よく指摘されるのが、通気層の上端にあたる手すり壁の天端を、木下地や窯業系サイディングを裏返して張り付けてしまい、通気層を塞いでしまっている事例です。

木下地や窯業系サイディングを留め付ける釘やビスが、手すり壁天端の防水層である鞍掛けシートを貫通し、そこから漏水リスクを高めるおそれもあります。日本窯業外装材協会(NYG)では、窯業系サイディングについて、「水平面の使用」や「裏面の使用」が禁止されています。

バルコニー手すり壁天端に窯業系サイディングを裏返して張り付け、通気層を塞いだ例

これは、排湿を犠牲にして防水を優先させた納まりですが、事業者にとって強雨などによる浸水のクレームに比べて、結露の被害は原因の特定までに時間を要することなどから、防水優先になりがちです。

手すり壁の笠木部において、漏水リスク(防水)と結露リスク(排湿)の両方に対処するためには、手すりのサイディング壁の天端に「換気部材」を取り付けて、そこから排気させる納まりがあります(下図右上)。笠木下からの雨水浸入を確実に防止しつつ、通気層からの排気を確保するにはこうした方法となるでしょう。

手すり壁の笠木下での通気排気方法、(右上)は雨水浸入対策として通気部材経由で排気させる方法

しかしたとえば、瑕疵保険の設計施工基準などでは、手すり壁と笠木の間の隙間から排気する方法を示しています。この方法は多少の雨水浸入に対しては、二次防水である内側の防水層に担わせるという考え方と言えるでしょう。

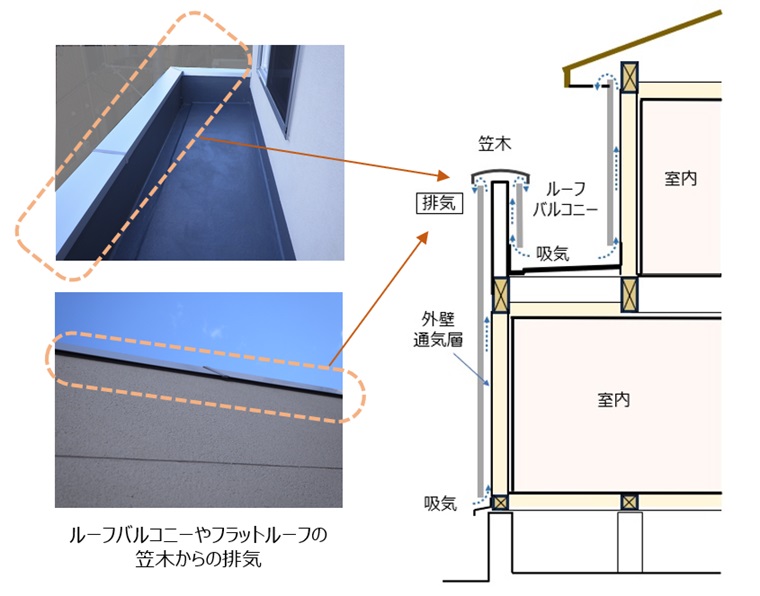

ルーフバルコニーのパラペット笠木~「外壁」延長最上部からの通気排気

同じ「バルコニー」でも、ルーフバルコニーやフラットルーフのパラペットは、先ほどの跳ね出しバルコニーと異なり、下の階の外壁がそのまま立ち上がってきています。

そのため、外壁の通気層の延長になるので、下階からの湿気の放出のために、必ず開放されている必要があります。

ルーフバルコニーのパラペットからの通気排気

屋根がある場合は、「軒の出あり」、「軒ゼロ」いずれの場合でも、最近では「通気部材」を使って外壁の通気を排出するのがむしろ一般的ですが、こうしたルーフバルコニーのパラペットの場合は、通気層の最上部なので、通気の排出が必要であることの意識がやや希薄なように感じます。

この部分は「笠木」となっていて、いつも雨水に直接さらされている箇所です。つまり、防水上の要の部分です。

しかし、防水を重視するあまり、通気層の天端を塞いだりすれば、本来の「通気層」としては機能せず、単なる「空気層」となって、湿気の排出ができず、将来、木部の腐食の原因となる恐れがあります。

先ほどの跳ね出しバルコニーの場合と同様な通気措置が必要です。

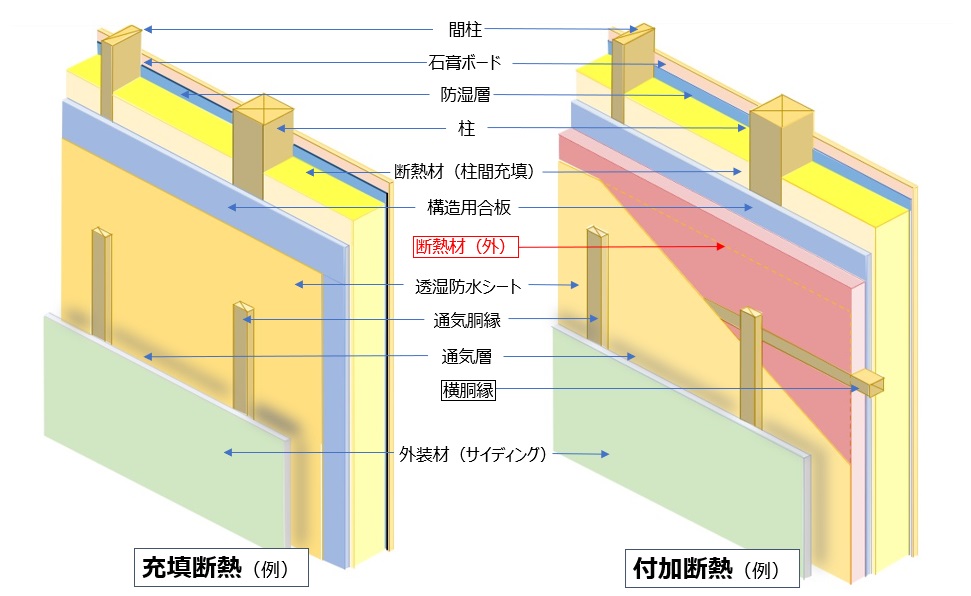

これからの住まいは高断熱化住宅 ~ 付加断熱の住宅でも「通気構法」はもちろん重要

2025年から省エネ基準の義務化が始まります。

今後、断熱等級4を超えて、5さらに6へと要求水準が上がってゆくと、これまで外壁の柱内の納まっていた断熱材の厚みが、柱の内部(柱の太さに相当する厚み)では納まらず、壁の外側にも必要になります。

これまでの「充填断熱(内断熱)」に「外張り断熱(外断熱)」を付け加える断熱方法。いわゆる「付加断熱」が必要となる時代が、遠からずやって来ます。

充填断熱(左)と付加断熱(右)の例。充填断熱(内断熱)の外側に断熱材(外断熱)が加わります。

「内断熱+外断熱」によって断熱の厚さを確保するこの「付加断熱」は、寒冷地ではこれまでも採用されています。

一方、関東以西の比較的温暖な地域は、これまで必要とされた等級では、ほとんど充填断熱で足りていました。

もっとも、こうした地域でも、高断熱住宅を売り物にしている住宅会社では、付加断熱を行ってきており、そうした会社はこの断熱方法のノウハウを蓄積しています。

付加断熱を行うには、注意事項があります。

たとえば、プラスチック系断熱材の外張り工法と繊維系断熱材の充填工法の組み合わせは、よく見られる付加断熱ですが、室内側断熱材より屋外側断熱材の方が透湿抵抗が高いため内部結露(冬型結露)のおそれがあります。

このため、こうした組み合わせの付加断熱とする場合は、地域ごとに内部結露リスクの確認を行う必要があります。

あるいは、屋外側も繊維系断熱材とする場合でも、外側の断熱材を支える木胴縁部分が熱橋となり、そこから熱が逃げていることなどにも注意する必要があります。

参考:透湿抵抗が異なる付加断熱で結露リスクを比較(日経ホームビルダー 2015.02)

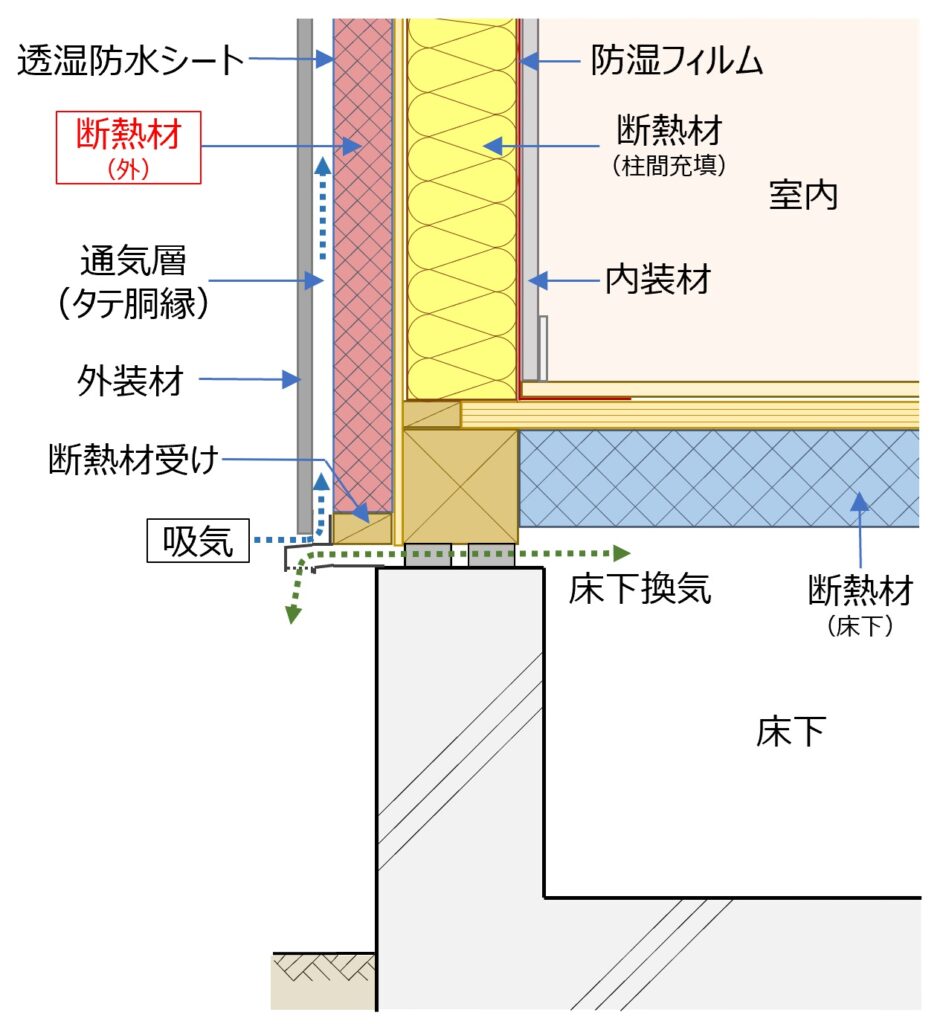

そしてこの断熱方法でも、下図のように、外側断熱材の外側に通気層を設けて、湿気を上方に逃がし、万一の浸入雨水は下方に排出する「通気構法」が必要になります。

付加断熱の基礎~外壁の構成例、外壁の通気と床下換気

まとめ

それでは、今回のまとめです。

①住宅外壁の通気構法は、窯業系サイディングなどの外壁材の裏側に空気の通り道(通気層)を設けるもので、「防露、防水、遮熱」の3つの利点があります。これらは、外壁の内側を腐朽などから守り、住宅の寿命を伸ばす上で役立ちます。

②この通気構法は、瑕疵保険の加入条件のひとつであり、【フラット35】の技術的要求項目でもあり、住宅性能表示の劣化対策や断熱等性能のあるレベルの等級を満たす上でも必要です。さらに、窯業系サイディングの協会でも、外壁通気構法を全国標準としています。

③通気構法における「通気層」への空気の入口は、住宅の基礎上にある水切りと外装材の隙間のところにありますが、その他、バルコニーに面する外壁の裾や手すり壁の裾、あるいは下屋の屋根上の雨押え金物のところなど、さまざまな箇所にあります。隙間の寸法が確保されていることが必要です。また、複雑な建物形状の住宅の場合、吸気口が略されてしまっている箇所がないか確認が必要です。

④通気工法の「通気層」自体は、木製の通気胴縁(縦または横)、あるいは通気金具によって所定の層の厚さが確保されます。通気層では、内部の空気が温度差と気圧差によって上昇して最後に外部に排出されますが、窓などの開口部の下では、そこで流れが止まってしまいます。そのため、縦胴縁の場合は、胴縁に30㎜程度のアキを確保しますが、横に長い窓の場合は空気がスムースには流れません。横長窓がある場合は、木の胴縁でなく通気金具留めとした方が通気の効果が期待できます。

⑥今後、住宅の省エネ基準のレベルが上げられ、さらなる断熱性能の向上が求められるようになるのは時代の趨勢です。いわゆる断熱4に止まらず、5,6にアップするようになると、外壁の断熱厚さは、柱の太さ以上が必要になり、「付加断熱」の採用が検討されることでしょう。その時、そこで必要な通気層についても、新たな検討課題が出てくるかも知れません。

N 研インスペクション ~ N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 お問い合わせ・お申し込み

私たちN 研(中尾建築研究室)の住宅診断各サービスへのお問い合わせ・お申し込みは、この下の「お問い合わせ・お申し込み」フォームよりお願いいたします。

電話( 03-5717-0451 )またはFAX( 同 )でご連絡いただいても結構です。

※ 電話の場合は、業務の都合上対応できない時間もございます。ご了解ください。

※ FAX の場合は、お手数ですが、上記のフォームにある質問項目についてお知らせください。

※ FAX でお申し込みをされる場合は、この書式をダウンロードしてお使いください。

(FAX 用)お申し込み書ダウンロード

N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 ~ 代表が直接担当いたします

住宅診断にはN 研(中尾建築研究室)代表の中尾がお伺いします。業務の内容によっては、補助メンバーや、ご要望により英語通訳が同行する場合もありますが、 原則代表がメインでご対応いたします。

※検査・調査時に英語通訳者の同行をご希望の場合は、こちら

If you wish to have an English interpreter to be accompanied upon house inspections or surveys, please click here.